Ehrlichia canis es una bacteria intracelular perteneciente a la familia Anaplasmataceae y es la causante de la Ehrlichiosis canina, una enfermedad transmitida por garrapatas que afecta principalmente a los perros, aunque puede infectar a otros mamíferos. Esta enfermedad se encuentra principalmente en zonas tropicales y subtropicales, donde las garrapatas, son comunes. En este artículo, se abordarán los aspectos clave de la epidemiología, patogénesis, diagnóstico y manejo terapéutico de la infección por Ehrlichia canis, destacando la importancia del control de vectores para la prevención de esta enfermedad.

¿Qué es?

Ehrlichia canis es una bacteria intracelular obligada, Gram negativa que pertenece al género Rickettsia, de la familia Anaplasmataceae, siendo el principal agente etiológico de la enfermedad transmitida por garrapatas que afecta principalmente a los perros. La garrapata marrón del perro, Rhipicephalus sanguineus, es el principal vector responsable de la transmisión de esta bacteria intracelular, la cual tiene afinidad por los monocitos, lo que provoca una serie de alteraciones en el sistema inmunológico y hematológico del animal infectado.

Prevalencia

La Ehrlichiosis canina causada por Ehrlichia canis tiene una distribución global, aunque su prevalencia es mayor en regiones tropicales y subtropicales, donde las condiciones climáticas favorecen el ciclo de vida de su principal vector, la garrapata Rhipicephalus sanguineus (garrapata marrón del perro). Estas zonas incluyen América Latina, África, el sur de Europa, el sudeste asiático y algunas partes de los Estados Unidos, especialmente en los estados del sur como Florida y Texas.

En áreas de alta endemicidad, como algunas regiones de Brasil y México, se ha encontrado una prevalencia en perros que puede superar el 30%, mientras que en regiones donde las garrapatas son menos comunes, la prevalencia suele ser mucho más baja, todo esto gracias a factores como la temperatura, la humedad y la presencia de animales que actúan como reservorios.

En Colombia, la Ehrlichiosis canina es una enfermedad común debido a las condiciones climáticas favorables para la proliferación de garrapatas en muchas regiones del país, especialmente en áreas cálidas y húmedas. En ciudades de clima cálido como Cali, Medellín y Bucaramanga, las tasas de infección en perros oscilan entre el 10% y el 25%, dependiendo de la presencia de vectores y las prácticas de control de garrapatas. En la costa Caribe colombiana, donde las condiciones ambientales son óptimas para el desarrollo de Rhipicephalus sanguineus, se ha reportado una mayor prevalencia de Ehrlichiosis canina, con tasas que pueden alcanzar el 40% en poblaciones caninas sin control adecuado de vectores.

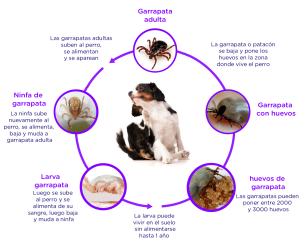

Ciclo Biológico

El ciclo biológico de Ehrlichia canis está estrechamente relacionado con su vector, la garrapata Rhipicephalus sanguineus, y el hospedador principal, que en la mayoría de los casos es el perro.

-

Transmisión

El ciclo comienza cuando una garrapata infectada por Ehrlichia canis se alimenta de la sangre de un perro u otro mamífero susceptible. La bacteria está presente en las glándulas salivales de la garrapata, y durante la alimentación, se introduce en el torrente sanguíneo del hospedador a través de la saliva de la garrapata. El período de transmisión suele ocurrir después de que la garrapata ha estado adherida durante aproximadamente 24-48 horas.

-

Invasión de Células del Hospedador

Una vez que Ehrlichia canis entra en el torrente sanguíneo del hospedador, invade preferentemente los monocitos. Dentro de los monocitos, E. canis forma morulas.

-

Fase de Replicación Intracelular

Dentro de los monocitos, Ehrlichia canis utiliza los recursos de la célula hospedadora para replicarse.

-

Liberación y Propagación

Después de replicarse, la bacteria es liberada cuando los monocitos infectados mueren o se destruyen. Las bacterias liberadas entran nuevamente en el torrente sanguíneo e infectan nuevos monocitos, propagando la infección en el organismo del hospedador.

-

Reingreso al Ciclo de la Garrapata

El ciclo se completa cuando una garrapata sana pica a un perro infectado y adquiere la bacteria al ingerir la sangre contaminada.

Este ciclo continúa cuando una garrapata no infectada muerde a un perro infectado, perpetuando la transmisión de la enfermedad.

Manifestaciones Clínicas

La Ehrlichiosis canina tiene tres fases principales:

Fase aguda: Ocurre entre 1 a 3 semanas después de la picadura de la garrapata infectada. Los síntomas incluyen fiebre, letargo, pérdida de apetito, pérdida de peso, linfadenopatía (inflamación de los ganglios linfáticos) y hemorragias leves (petequias o equimosis). Esta fase suele durar entre 2 y 4 semanas.

Fase subclínica: Después de la fase aguda, algunos perros pueden no mostrar síntomas visibles durante meses o incluso años. El patógeno permanece en el cuerpo, pero el sistema inmunológico del perro lo controla hasta cierto punto.

Fase crónica: Si la infección no es tratada, puede progresar a esta fase, que es más grave y potencialmente fatal. Los síntomas pueden incluir anemia, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas), hemorragias nasales, letargo extremo, inmunosupresión, inflamación de órganos internos y en casos graves, falla multiorgánica.

Diagnóstico:

El diagnóstico de Ehrlichia canis realiza mediante varios métodos:

- Inmunocromatografía de flujo lateral (Test rápidos): Detecta anticuerpos contra Ehrlichia canis.

- Hemograma: Se realiza para evaluar los recuentos de glóbulos blancos, plaquetas y otros parámetros sanguíneos.

- Frotis de Sangre Periférico: Observar morulas en los monocitos (o raramente en neutrófilos), se puede confirmar la presencia de Ehrlichia canis. Estas estructuras suelen ser visibles en la fase aguda de la infección, cuando la carga bacteriana es alta.

- Pruebas serológicas

- ELISA: Se utilizan pruebas serológicas para detectar anticuerpos específicos contra Ehrlichia canis.

- IFI (Inmunofluorescencia Indirecta): Se utiliza para detectar anticuerpos específicos (Test Gold Estándar)

- Pruebas Moleculares: PCR en Tiempo Real para detectar la presencia de ADN de Ehrlichia spp. en muestras de sangre.

Tratamiento

El tratamiento generalmente implica el uso de antibióticos, siendo la doxiciclina el fármaco de elección. El tratamiento suele durar entre 3 a 4 semanas, dependiendo de la severidad de la infección y la respuesta del perro. En casos graves, pueden ser necesarios cuidados adicionales como transfusiones de sangre y terapia de soporte para controlar los síntomas.

Medidas Preventivas:

La prevención de la Ehrlichiosis se centra en el control de las garrapatas. Algunas de las medidas preventivas incluyen:

Uso regular de productos antiparasitarios efectivos contra garrapatas.

Revisiones frecuentes de la piel del perro para detectar y remover garrapatas.

Mantener áreas verdes y jardines libres de garrapatas.

Evitar paseos por áreas conocidas por tener una alta infestación de garrapatas.

«El control y prevención de Ehrlichia canis es fundamental en áreas endémicas, ya que la Ehrlichiosis canina no solo representa un riesgo grave para la salud de los perros, sino que también es un indicador de la necesidad de monitorear enfermedades transmitidas por garrapatas, que pueden afectar tanto a animales como a humanos.»

BIBLIOGRAFIA:

- Groves MG, Dennis GL, Amyx HL, Huxsoll DL. (1975). Transmission of Ehrlichia canis to dogs by ticks (Rhipicephalus sanguineus). Am J Vet Res. 36(7):937-940.

- Sainz Á, Roura X, Miró G, et al. (2015). Guidelines for treatment of the main vector-borne diseases in dogs and cats. J Small Anim Pract. 56(9):519-534.

- Harrus S, Waner T. (2011). Diagnosis of canine monocytotropic ehrlichiosis (Ehrlichia canis): An overview. Vet J. 187(3):292-296.

- Magaña RB. (2013). Ehrlichiosis canina: Diagnóstico clínico y tratamiento. Veterinaria México. 44(4):305-311.

- Solano-Gallego L, Baneth G. (2011). Enfermedades transmitidas por garrapatas en perros: Ehrlichiosis y anaplasmosis. Revista de Medicina Veterinaria. 10(3):33-41.

- Ochoa S, Barrientos I. (2017). Ehrlichiosis monocítica canina: Revisión de aspectos clínicos y diagnóstico en Colombia. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias. 30(2):143-150.